「焼却炉のダイオキシンの解体工事はどのようなフローで作業すればいいの?」

「煙突や小型焼却炉、廃棄物処理施設の解体作業の基準はどなっているのの?」

とお悩みの方に向けて、ダイオキシンの解体工事ガイドラインをわかりやすく解説していきます。

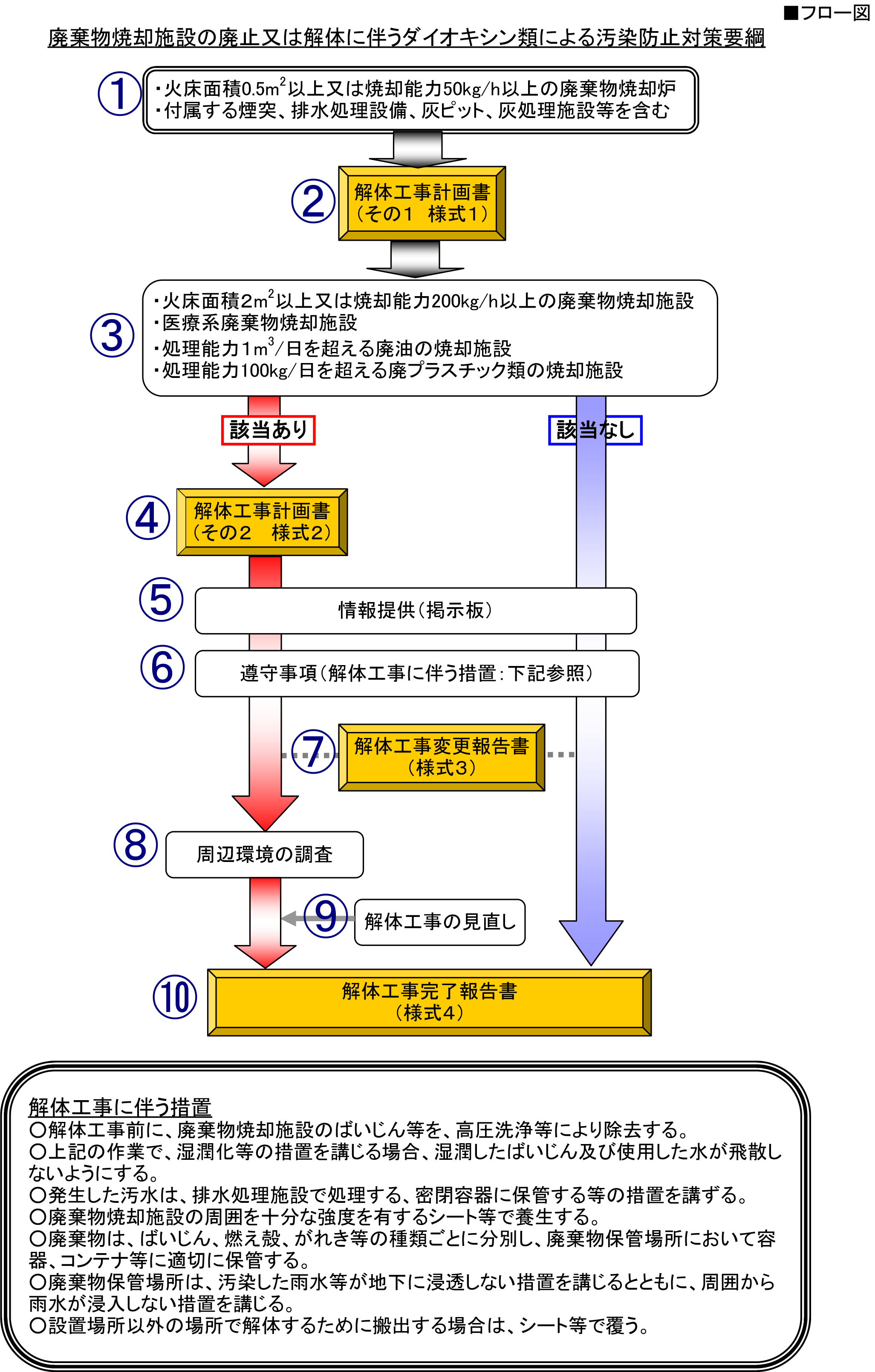

焼却炉など廃棄物処理施設の解体工事にあたっては以下のフローで取り組む必要があります。

- 調査

- 汚染除去方法の決定

- 解体工事計画書の届出

- 情報提供

- 解体工事・調査

- 廃棄物の分別・処理・処分

- 完了報告

それぞれの内容について、以下で詳しく解説をしていきます。

当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります

1.焼却炉解体におけるダイオキシンの調査

まず、焼却炉や廃棄物処理施設の解体工事においては、汚染物のサンプリング調査が必要です。

この調査結果により、解体方法(汚染物の除去方法)が決まるためです。

空気中のダイオキシン類濃度測定は、以下の方法で実施します。

| 安全対策 | レベル3の保護具着用のもと、必ず複数人で作業を実施 |

|---|---|

| 対象物 | 焼却炉内焼却灰 炉壁付着物 廃熱ボイラ付着物 煙道内飛灰 除じん装置内飛灰 排煙冷却水 排水処理設備内沈殿物等 |

| 方法 | 焼却灰、焼却残渣、すす、タール等で固化したものについては、その性状、形状、量等を調査し、サンプリングに偏りがないようにすること |

| 記録の保存 | 日時(年、月、日、時間) 実施者名 サンプリング時の温度、湿度 サンプリング方法(方法及び使用した工具等) サンプリング箇所を示す写真・図面 その他30年間保存 |

汚染物サンプリング調査の結果、高濃度の汚染(3.0ng/g以上)が検出された場合は、追加調査を行う必要があります。

2.汚染除去方法の決定

ダイオキシンの調査結果により、解体方法と保護具を選択します。

| 区域 | 基準 | 解体方法 | 保護具 |

|---|---|---|---|

| 解体作業第1管理区域 | d<3,000 or d<4,500で付着物除去がほぼ完全 | 手作業による解体 :手持ち電動工具 油圧式圧砕、せん断 :圧砕機、鉄骨切断機 機械的研削 :カッタ、ワイヤソー、コアドリル 機械的衝撃 :ハンドブレーカ、削孔機、大型ブレーカ 膨張圧力、孔の拡大 :静的破砕剤、油圧孔拡大機 その他 :ウォータージェット等 溶断 :ガス切断機 | 防塵マスク 作業着、保護手袋 安全靴 ヘルメット その他適宜 |

| 解体作業第2管理区域 | 3,000≦d<4,500 or 汚染状況の把握困難だが汚染の可能性低 | 手作業による解体 :手持ち電動工具 油圧式圧砕、せん断 :圧砕機、鉄骨切断機 機械的研削 :カッタ、ワイヤソー、コアドリル 機械的衝撃 :ハンドブレーカ、削孔機、大型ブレーカ 膨張圧力、孔の拡大 :静的破砕剤、油圧孔拡大機 その他 :ウォータージェット等 | 防塵防毒併用タイプ又は防塵機能を 有する防毒マスク 密閉型防護服 (耐水性) 化学防護手袋 安全靴又は保護靴 長袖作業着、長ズボン、ソックス、手袋 ヘルメット その他適宜 |

| 解体作業第3管理区域 | 4,500≦dで付着物除去が困難、汚染状況不明 | 手作業による解体 :手持ち電動工具 油圧式圧砕、せん断 :圧砕機、鉄骨切断機 | プレッシャデマンド形エアラインマスク又はプレッシャデマンド形空気呼吸器 密閉型防護服(耐水性) 化学防護手袋 化学防護長靴 長袖作業着、長ズボン、ソックス、手袋 ヘルメット その他適宜 |

3.解体工事計画書の届出

解体方法が決まったら、解体工事計画書の届出を、作業開始の14日前までに提出します。

ここでは東京都の場合の例を見ていきます。

| 対象施設 | 解体工事計画書 | 記載事項 |

|---|---|---|

| 火床面積0.5㎡以上、又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉 上記に付属する煙突、排水処理設備、灰ピット、灰処理施設等 | その1・様式1 | 事業者の氏名・住所 廃棄物焼却施設の名称、所在地 解体工事の概要 ばいじん等の飛散防止方法及び汚水の流出防止方法 知事が必要と認める事項 |

| 火床面積0.5㎡以上、又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉 上記に付属する煙突、排水処理設備、灰ピット、灰処理施設等で、以下のいずれかの施設の場合 火床面積2㎡以上、又は焼却能力200kg/h以上の廃棄物焼却施設 医療行為等に伴って排出される廃棄物を焼却する廃棄物焼却施設 処理能力1㎥/日を超える廃油の焼却施設 処理能力100kg/日を超える廃プラスチック類の焼却施設 知事が特に必要と認める廃棄物焼却施設</tdダイオキシン> | その1・様式1 その2・様式2 | 解体工事の工程表 ばいじん等中のダイオキシン類の量(過去1年以内に測定を実施したもの) 知事が必要と認める事項 |

事業者は、解体工事計画書の内容を変更した時は、速やかに変更内容を記した解体工事変更報告書を知事に提出する必要があります。

ただし、軽微な変更は提出の必要はありません。

4.情報提供

解体工事を実施する1週間前から、解体工事完了報告書を提出するまでの間、下記の事項を記した掲示板を工事現場に表示する必要があります。

- 解体工事の発注者名

- 事業者名

- 工事の期間

- 工事の概要

- 工事の工程

- 連絡先

- その他

5.解体作業・調査

解体作業においては、 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(厚生労働省)の遵守しておこなう必要があります。

また、各自治体にて設けられた基準に沿った対応が必要です。

以下東京都の例

解体工事前に、廃棄物焼却施設の内部のばいじん等を、高圧洗浄等により除去する。

上記の作業において、湿潤化等の措置を講じる場合、湿潤したばいじん及び使用した水が飛散しないようにする。

発生した汚水は、排水処理施設で処理する、密閉容器に保管する等の措置を講ずる。

廃棄物焼却施設の周囲を十分な強度を有するシート等で養生する。

廃棄物は、ばいじん、燃え殻、がれき等の種類ごとに分別し、廃棄物保管場所において容器、コンテナ等に適切に保管する。

廃棄物保管場所は、汚染した雨水等が地下に浸透しない措置を講じるとともに、周囲から雨水が浸入しない措置を講じる。

設置場所以外の場所で解体するために搬出する場合は、シート等で覆う。

また、解体工事計画書(その2)を提出する事業者は、解体工事を施工している毎日、敷地境界において総ふんじん量を求め、推定ダイオキシン類の量を算出し、記録し、解体工事完了報告書の提出後3年間保管する必要があります。

推定ダイオキシン類の量が自主管理基準(0.6pg-TEQ/㎥)を超え、生活環境の被害が生じるおそれがあるときは、工程の見直しをするとともに被害を回避するために必要なの措置を講じなければなりません。

6.廃棄物の分別・処理・処分

| 廃棄物 | 処理方法 |

|---|---|

| 汚染除去された又は除去する必要のない解体廃棄物 | 廃棄物処理法に沿って、一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物ごとに、廃棄物の種類に応じて分別して排出し、処分 |

| 粉じん等汚染物及びダイオキシン類汚染解体廃棄物 | 廃棄物処理法に沿って、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物ごとに、廃棄物の種類に応じて分別して排出し、処分 |

分別作業に際してはサンプリングのダイオキシン類分析結果等を参考にして、それぞれの汚染状況に応じて関係法令に基づき処理又は処理されるまでの間一時保管を行う必要があります。

また、高濃度汚染物の詰替え作業を行う場合は作業を行う場所を保護具選定に係る第三管理区域とすることが定められています。

7.完了報告

事業者は、解体工事が完了したら、速やかに以下の内容を記載した解体工事完了報告書を知事に提出する必要があります。

- 事業者の氏名、住所

- 廃棄物焼却施設の名称、所在地

- 解体工事の着工日、完了日

- 知事が必要と認める事項

まとめ